PROGRAM KONSERVASI KEL DAN

KAITANNYA

DENGAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN WILAYAH

SUMATERA BAGIAN UTARA

Prof. Dr. M. Ali

Basyah Amin , MA.

Ir.

Jamal M. Gawi, MES.

Pendahuluan

Program

Pengembangan Leuser (PPL) yang saat ini dilaksanakan oleh Unit Manajemen Leuser

(UML) bertujuan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi konservasi

jangka panjang Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan sekaligus menjamin

terciptanya landasan bagi pembangunan berkelanjutan di daerah sekitarnya.

KEL merupakan suatu kawasan yang luasnya sekitar 2,5 juta hektar yang terletak

di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara merupakan salah

satu kawasan hutan hujan tropis yang relatif masih utuh. Di

dalam kawasan ini ditemukan berbagai bentuk keanekaragaman hayati (biodiversity) yang sangat bernilai dan

juga dikenal sebagai satu-satunya tempat hidup empat jenis mamalia besar

seperti harimau, gajah, orangutan, dan badak

Sebagai salah satu sistem

penyangga kehidupan terbesar di Sumatera Bagian Utara (khususnya Aceh dan

Sumut), KEL diperkirakan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam

menunjang sistem pembangunan berkelanjutan di kawasan ini. Nilai ekonomi ini,

paling tidak, didasari pada ditemukannya berbagai SDA yang dapat diperbaharui

seperti kayu, non kayu (rotan, damar, bambu, terpentin (dari getah tusam),

getah kruing, obat-obatan, bunga komersial, bahan makanan dalam bentuk

buah-buahan, dll). Selain hasil hutan, jasa ekologis yang dihasilkan KEL juga

sangat bervariasi. Fungsi hidrologis hutan sangat penting dalam menunjang

pembangunan dan mencegah bencana. Air sudah lama disadari dapat dimanfaatkan

untuk menunjang sistem ekonomi pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga.

Kemampuan menyerap karbon (carbon

sequestration) yang dimiliki KEL juga sangat tinggi bila dihitung misalnya

dari daya serap karbon hutan tropis baru sebesar 6,24 ton per hektar. Keindahan

alam, keunikan ekosistem dan kekayaan keanakeragaman hayati KEL memiliki

potensi yang sangat tinggi untuk dijual sebagai aset ekowisata di masa

mendatang. Jasa ekologis lainnya seperti pengaturan iklim mikro dan makro dan

penyedia stok plasma nutfah serta predator

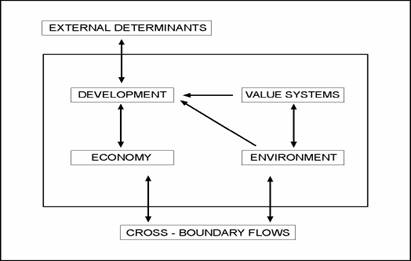

Bila dilihat dari perspektif pembangunan regional yang memiliki ciri lebih terbuka (open system) yang ditandai adanya interaksi antar daerah (cross-boundary flows) dan pengaruh luar (external determinant) yang merupakan pengejawantahan sistem ekonomi global (regional), semua aset yang ada di wilayah ini harus dapat diarahkan untuk menangkap peluang hubungan yang timbul tersebut (lihat Bagan 1). Wilayah (region) dalam makalah ini dimaksudkan dalam bentuk kombinasi Aceh dan Sumut, walaupun

dalam perspektif lain, wilayah dapat mencakup kawasan supra-nasional ataupun sub-nasional yang dapat meliputi sebuah benua, DAS, negara, provinsi dan seterusnya, ataupun wilayah dalam artian yang tidak dibatasi oleh batasan unit administratif pemerintahan.

Bagan 1. Format Pembangunan Berkelanjutan pada Tataran

Regional Analisis (dari Bergh, 1992).

Sesuai dengan sifatnya, ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Sumatera Bagian Utara dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan dan kerusakan lingkungan, termasuk rusaknya aset ekonomi, serta rendahnya dan lemahnya integritas SDM merupakan ancaman yang paling serius. Sedangkan dari sisi eksternal, semakin ketat atau meningkatnya persaingan ekonomi dan kemungkinan terjadinya pengaruh negatif lingkungan (disturbance) antar sistem (seperti polusi, pencurian aset daerah, dll), terutama bila dikaitkan dengan pelaksanaan AFTA pada tahun 2005 dan globalisasi ekonomi dunia umumnya merupakan ancaman yang potensial.

Makalah singkat ini juga mencoba menguraikan beberapa strategi umum untuk mencapai pembanguan berkelanjutan di wilayah Sumatera Bagian Utara, terutama dilihat dari keberadaan KEL di kedua provinsi yang menjadi dasar analisis yaitu Aceh dan Sumut.

Ancaman

Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Wilayah

Sumatera Bagian Utara

Walaupun potensi yang dimiliki Kawasan Sumatera Bagian Utara (KSBU) sangat besar, tetapi ancaman terhadap keberlanjutan sistem ekonomi akibat degradasi SDA juga tidak kalah pentingnya. Mengetahui eksistensi dari berbagai ancaman ini dianggap penting untuk menjadi semacam peringatan dini (early warning system) bagi pembuat keputusan dan analis sistem pembangunan di kedua propinsi ini tentang dimana sebenarnya kawasan ini berpijak dan kemana akan diarahkan masa depannya.

1.

Keterbatasan

lingkungan

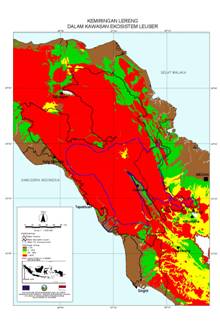

Kondisi nyata di lapangan

menunjukkan bahwa daerah Aceh dan Sumatera Utara (paling tidak di dalam KEL)

didominasi oleh lahan dengan kemiringan >40% yang notabene memiliki potensi

yang sangat kecil untuk dikembangkan sebagai areal pertanian. Areal ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di

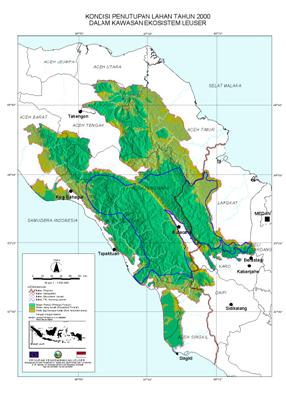

Gambar 1. Kondisi Fisik Sebagian

Kawasan Sumatera Bagian Utara.

2.

Kerusakan

Ekosistem Alam

Salah satu ancaman paling besar saat ini adalah rusaknya ekosistem alam yang selama ini menjadi sistem penyangga utama kehidupan di kawasan ini. Kerusakan ekosistem alam ini tidak hanya menimbulkan bencana yang saat ini frekuensinya sudah semakin sering dan magnitude-nya semakin besar. Kerusakan ekosistem alam yang merupakan salah satu aset penting kawasan ini diperkirakan dapat memperlemah daya saing kawasan ini di masa mendatang. Beberapa penyebab kerusakan ekosistem alam ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1)

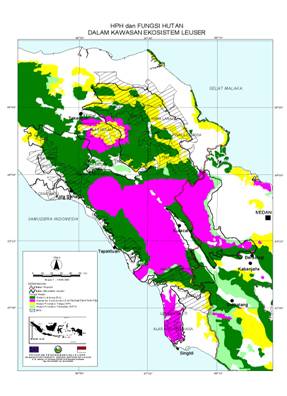

Penebangan

Hutan yang Tidak Terkendali

Penyebab utama

rusaknya hutan, selain penebangan yang sistematis secara legal dan tidak legal

oleh pemegang konsesi hutan (HPH dan IPK), disebabkan juga oleh penebangan liar

(illegal logging) pada umumnya yang

semakin meraja lela tidak saja di KEL, tetapi hampir

di semua kawasan hutan di seluruh

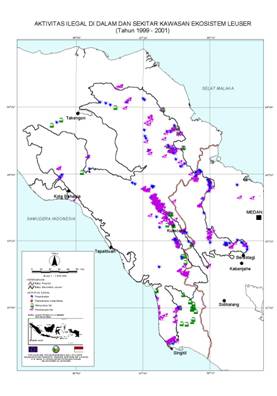

Gambar 2. HPH dalam KEL (sebagian berada dalam kawasan

konservasi) Gambar 3. Sebaran Kegiatan illegal

di dalam KEL (termasuk penebangan liar, perambahan, pemukiman liar, dan

kilang kayu liar).

Kayu yang dihasilkan dari

penebangan liar memasok hampir setengah dari kebutuhan industri kayu

Penjelasan di

atas, baik pada tataran mikro (rusaknya sistem penyangga kehidupan dan

keanekaragam hayati) maupun pada tingkat makro (menumpuknya hutang sektor

kehutanan) secara langsung maupun tidak telah dan akan

menurunkan kesejahteraan masyarakat

1)

KetidakPastian

Hukum

Ketidakpastian hukum sudah menjadi penyakit kronis di

Tabel 1. Operasi Pengamanan Hutan yang Dilakukan

dengan Dukungan

UML

Tahun 1999.

Sumber:

Annual Report Unit Manajemen Leuser, 1999.

2)

Tekanan

Penduduk dan Struktur Ekonomi Agraris

Salah satu ancaman terhadap aset hutan alam di kawasan ini adalah adanya tekanan penduduk yang juga terkait erat dengan struktur ekonomi yang agraris. Bahkan pada beberapa etnis tertentu, kebiasaan membuka hutan (frontier mentality) untuk lahan pertanian baru sudah begitu membudaya. Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya penciutan hutan alam dalam jumlah yang cukup signifikan, walaupun tidak separah yang diakibatkan oleh penebangan liar dan eksploitasi hutan oleh HPH. Kondisi saat ini ada sekitar 1000 desa yang langsung berbatasan dengan KEL yang sedikit banyaknya memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dalam menekan keberadaan hutan.

Dampak dari berbagai kegiatan di atas terlihat sangat jelas dengan semakin berkurangnya luas hutan alam yang berada di kawasan ini. Data terakhir yang dimiliki UML memperlihatkan perbandingan citra satelit tentang forest coverage di dalam KEL untuk tahun 1985 dan 2000. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kawasan hutan yang rusak dan tidak berhutan lagi di dalam KEL meningkat dari 9,85% pada tahun 1985 menjadi 37,01% pada tahun 2000. Bila di cross-check dengan data areal HPH yang ada (13 HPH dengan luas >1 juta hektar), maka sebagian besar areal hutan yang hilang tersebut berada di dalam lokasi HPH (70% areal HPH dalam KEL sudah rusak parah atau tidak berhutan lagi.).

Gambar

4. Perbandingan Forest Coverage

di dalam KEL antara tahun 1985 (sebelah kiri) dan 2000 (sebelah kanan).

Dampak langsung dari menipisnya forest coverage adalah berkurangnya keanekaragaman hayati dan melemahnya sistem penyangga kehidupan yang pada gilirannya memperkecil daya dukung kawasan. Dampak yang paling kentara adalah merosotnya fungsi hidrologis yang berakibat pada rusaknya daya atur air yang selama ini diperankan oleh KEL. Sebagai gambaran, hasil survei terhadap hampir 1000 sungai dan anak sungai yang berhulu ke KEL tahun 1998 menunjukkan bahwa ada sekitar 13% dari sungai ini kondisi airnya kurang dari 10% (kering) bila dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, dan ada sekitar 50% yang debit airnya berada pada tingkat di bawah 50%. Hasil survei lain yang dilakukan UML pada tahun 1998, memperlihatkan ada sekitar 18.000 hektar lahan irigasi di sekitar KEL yang mengalami kekurangan air selama musim tanam dan menyebabkan kerugian hampir Rp. 300 miliar (termasuk infrastruktur irigasi, biaya pencetakan sawah, dan kehilangan produksi pertanian).

Pada musim

penghujan, sebaliknya banjir menjadi peristiwa yang mengerikan. Banjir besar

yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara pada awal tahun 1996

menyebabkan 5.200 rumah hanyut, 100 km jalan rusak, 16.000 ha sawah hancur, dan

15 orang meninggal dunia, dengan total kerugian materi sekitar US$ 63 juta

(Waspada, 1996, Analisa, 1996). Banjir terakhir pada

penghujung tahun 2000 di Aceh menimbulkan kerugian hampir mancapai Rp. 900

miliar (Serambi

Tabel 2.

Kondisi Sungai dan Irigasi di sekitar KEL tahun 1998

|

Survei anak sungai dan mata air |

Survei Kegagalan Irigasi |

||||||

|

Jumlah Anak Sungai |

Sisa air dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya |

Areal Lahan Kering (ha) |

Penyebab Kekeringan |

||||

|

0-10% Kering |

< 50% |

Perluasan Lahan Pertanian di areal hutan (ha) |

Penebangan hutan dan perusakan daerah tangkapan air (ha) |

Kebakaran hutan (ha) |

Lain-lain (ha) |

||

|

993 |

133 (13%) |

456 (46%) |

18.907 |

3.527 (18%) |

14.486 (76%) |

306 (2%) |

712 (4%) |

Sumber : Unit Manajemen Leuser,

1998.

1.

Otonomi

Daerah

Berlakunya UU

No. 22/99 tentang otonomi daerah sejak Januari 2001 telah menimbulkan semangat

desentralisasi yang sangat tinggi bagi berbagai kabupaten dan kota. Otonomi daerah

saat ini ibarat pisau bermata dua. Yang menjadi masalah banyak pemerintah

kabupaten dan

Selain jaringan jalan, beberapa Pemda Kabupaten telah secara aktif mengupayakan atau membiarkan aktivitas pembukaan areal hutan (terlepas apakah statusnya kawasan konservasi atau bukan) untuk kepentingan ekspansi areal pertanian, terutama perkebunan. Hal seperti ini bila tidak dicermati dengan baik dapat menimbulkan efek negatif di masa mendatang mengingat keterbatasan lingkungan yang dimiliki daerah dan keterkaitan lingkungan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Pembukaan sebuah kawasan di dataran tinggi (up-stream) memiliki efek negatif bagi kawasan lain di bawahnya (down-stream). Sebagai contoh, rencana Pemda Aceh Tengah untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman di Samarkilang memiliki potensi merusak daerah tangkapan air bagi sekitar 26.000 hektar lahan irigasi di Aceh Timur. Oleh sebab itu perlu diciptakan sebuah mekanisme koordinasi yang tepat di tingkat supralokal dalam pengembangan masing-masing daerah di masa mendatang.

2.

Pertambangan

dan Penggalian

Meskipun hal ini belum merupakan ancaman nyata sekarang ini, tapi patut mendapat perhatian kita karena eksploitasinya tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan berpotensi mempengaruhi keserasian pembangunan antar sektor ekonomi dan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi

Pembangunan Berkelanjutan

Wilayah Sumatera

Bagian Utara

Pilihan startegis rencana pembangunan masa depan suatu wilayah selalu dihadapkan pada berbagai konstrain dan terbatasnya pilihan. Walaupun demikian, di antara para ahli percaya bahwa keadaaan yang cerah masih terbuka di depan, seperti dikatakan oleh Leonard, (1985) “most observer of history believes that prosporeous and successful societies are those which encounter obstacles or natural ceiling to their economic and political aspirations, devise creative solution to these barriers, and are consequently propeled forward to higher than ever levels of propsperity.” Oleh sebab itu perlu dikaji secara cermat langkah-langkah yang akan diambil dengan melihat sifat kepentingan relatif saat ini dan solusi kreatif ke masa mendatang. Beberapa tawaran strategi pembangunan yang dipikirkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan kawasan Sumatera Bagian Utara dicoba uraikan secara singkat berikut ini. Perlu diperhatikan bahwa UML telah berupaya untuk mewujudkan berbagai strategi di bawah ini walaupun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan.

1.

Perubahan

Struktur Ekonomi

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pilihan apapun yang diambil untuk pembangunan Sumatra Bagian Utara di masa menadatang harus memperhatikan daya dukung alam wilayah ini. Kalau sekiranya pembangunan diarahkan kepada pengembangan sektor pertanian dan industri yang terkait dengannya, maka harus dicermati betul daya dukung lahan yang masih dimiliki. Dengan kondisi daerah yang di dominasi oleh lahan dengan kemiringan >40% persen (terutama Aceh), maka pilihan ekstensifikasi pertanian menjadi tidak terlalu relevan. Bahkan untuk Sumut kelihatannya sudah tidak ada lagi areal tersisa untuk pembukaan perkebunan baru kecuali dengan membuka hutan. Kalau sekiranya masih memungkinkan ekspansi perkebunan ke areal yang masih relatif subur, maka prioritas harus diberikan kepada bentuk kemitraan antar petani dan perkebunan, sehingga petani tidak dipaksa membuka areal marginal atau kawasan lindung.

Oleh sebab itu, perubahan struktur ekonomi menjadi penting untuk masa depan wilayah ini. Ricardo, salah seorang pemikir Ekonomi Klasik, kira-kira dua abad yang lalu mengatakan bahwa jalan keluar bagi keterbatasan lahan baik dari sudut luas dan mutunya adalah dengan cara meningkatkan spesialisasi dan perdagangan, bukan dengan ekspansi ke lahan marginal. Pemikiran ini masih cukup relevan dengan kondisi saat ini bagi pembangunan wilayah Sumatera Bagian Utara.

Salah satu kegiatan yang diperkirakan memiliki daya tarik khusus wilayah ini adalah bidang Ekowisata, yang selama ini belum digarap dengan serius. Bisnis ekowisata diperkirakan dapat menjadi salah satu andalan dalam penerimaan daerah. Sebagai contoh, Costa Rika di Amerika Tengah yang luas wilayah dan jumlah penduduknya sedikit lebih tinggi dari Aceh, menggarap bisnis ekowisata dengan sangat serius dan saat ini menjadi tulang punggung penerimaan devisa negara, selain ekspor pisang dan bunga.

Pengembangan sektor ekonomi yang tidak terlalu bertumpu pada lahan baru (non-land-bound economy) harus mendapat penekanan secara serius. Upaya pengembangan industri kelautan di samping agro bisnis sangat pantas mendapat perhatian. Sebagai contoh, kawasan laut antara Singkil dan Pulau Banyak memiliki potensi produksi ikan laut sebanyak 45.000 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp.135 miliar (Couts, pers. kom., 1995 dalam YLI, 1996).

Hal-hal yang disampaikan di atas hanya dapat dilakukan bila aset ekosistem alam dapat dijaga keutuhannya. Ekowisata dan Perikanan laut, dalam kasus di atas, sangat tergantung dari adanya hutan alam dan keanekaragaman hayati serta kondisi rawa yang baik. Rusaknya ekosistem daratan (hutan) dan rawa memiliki konsekuensi langsung terhadap kehancuran sektor ini di masa mendatang.

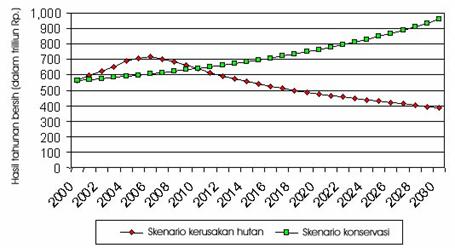

2. Perlestarian Aset Alam

Dukungan untuk pengembangan pembangunan berkelanjutan Kawasan Sumatera Bagian Utara hanya mungkin terjadi kalau aset alam yang ada sekarang ini mendapat perlindungan sebaik mungkin. Sebagai contoh, Van Beukering dan Cesar (2001) telah menghitung Nilai Ekonomi Total (NET) Kawasan Ekosistem Leuser dengan memakai dua skenario, yaitu “konservasi” dan “deforestasi.” Hasil perhitungannya memperlihatkan bahwa NET konservasi jauh melebihi NET deforestasi, dengan selisih sekitar Rp. 54,2 triliun. Artinya, kalau hutan KEL mengalami deforestasi, maka dalam waktu 30 tahun akan terjadi kerugian sebesar Rp.54,2 trilliun dalam bentuk berkurang atau hilangnya suplai air, perikanan, pencegahan banjir, PLTA, pariwisata, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pencegahan kebakaran, dan Hasil Hutan Non Kayu. Hasil perhitungan ini juga ditampilkan dalam bentuk grafik yang menggambarkan bahwa meskipun NET untuk deforestasi tinggi pada 7 tahun pertama, tetapi dalam jangka panjang, skenario konservasilah yang lebih menguntungkan bagi Aceh dan Sumut.

Grafik 1. Perbandingan NET dari Skenario Konservasi dan

Deforestasi

(Kerusakan Hutan)

Tabel 3. Komposisi

NET dari Produk dan Jasa yang disediakan oleh Kawasan Ekosistem Leuser

selama periode 2000-2030.

|

|

Nilai Ekonomi Deforestasi |

Nilai Ekonomi Konservasi |

Manfaat bersih konservasi |

|

|

|

(trilliun Rp.) |

(trilliun Rp.) |

(trilliun Rp.) |

(proporsi) |

|

16,0 |

37,3 |

21,3 |

25% |

|

|

- Perikanan |

13,5 |

14,0 |

0,5 |

1% |

|

- Pencegahan banjir |

32,7 |

51,7 |

19,1 |

22% |

|

- PLTA |

10,0 |

16,4 |

6,4 |

8% |

|

- Pariwisata |

3,5 |

16,5 |

12,9 |

15% |

|

- Keanekaaragaman

hayati |

1,5 |

14,4 |

13,3 |

16% |

|

- Penyerapan karbon |

0 |

6,8 |

6,8 |

8% |

|

hutan |

4,0 |

7,6 |

3,6 |

4% |

|

- Hasil hutan non

kayu |

1,0 |

2,4 |

1,4 |

2% |

|

Manfaat

bersih konservasi |

|

|

85,4 |

100% |

|

- Pertanian |

70.0 |

55.3 |

-14.7 |

47% |

|

- Perkayuan |

16.5 |

0 |

-16,5 |

53% |

|

Kerugian

bersih konservasi |

|

|

-31,2 |

100% |

|

Nilai Ekonomi Keseluruhan (TEV) |

168.7 |

223.0 |

54,2 |

|

Catatan: Diperkirakan atas

dasar nilai tukar = Rp. 10.000

Sumber: van Beukering & Cesar

(2000)

Melihat

besarnya NET dari konservasi KEL, sudah sepantasnya pemerintah daerah tidak

melihat program konservasi sebagai ancaman terhadap kelanjutan pembangunan

daerah, tetapi sebaliknya malah harus ditempatkan sebagai aset utama untuk

mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Dalam kaitan yang sama,

keutuhan ekosistem juga dapat menjadi daya tarik investasi di bidang konservasi

dari donor luar negeri. Saat ini banyak negara berkembang membentuk divisi

khusus (kolaborasi pemerintah dan LSM) untuk menangkap investasi asing di

bidang konservasi. Investasi di bidang konservasi biasanya bersifat hibah

sehingga daerah tidak perlu memikirkan pembayaran utang seperti dalam kasus

investasi asing di sektor pembangunan lain. Sebagai contoh, untuk konservasi

hutan di

3.

Pengembangan

SDM

Pengembangan

SDM merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan terus menerus (endless efforts). Investasi

di bidang ini, termasuk di dalamnya pengembangan pendidikan, menjadi sangat

relevan, apalagi laporan terakhir yang dimuat “The

Pengembangan SDM di daerah pedesaan terutama yang kemungkinan ekspansi lahan pertaniannya sudah sangat terbatas harus mendapat perhatian sangat serius. Jika tidak, pertumbuhan penduduk usia produktif tanpa skill akan menjadi masalah tersendiri baik bagi sistem ekonomi maupun lingkungan. Sudah menjadi pengetahuan umum, misalnya, bahwa para penebang liar adalah penduduk usia muda tanpa skill dan pendidikan yang cukup. Tanpa menafikan krisis ekonomi dan lapangan kerja dewasa ini, penulis percaya bahwa kalau mereka tidak mendapat perhatian, maka kerusakan aset alam Sumatera Bagian Utara bukanlah sebuah peristiwa yang terlalu lama untuk terjadi. Warga masyarakat yang terdidik terutama untuk bidang keahlian di luar sektor pertanian agar membantu mengurangi tekanan penduduk atas lahan pertanian dan kelestarian hutan terutama di kawasan areal sekitar hutan.

4.

Pengembangan

Tata Ruang yang Tepat

Salah satu pedoman yang akan dipakai daerah dalam pengembangan pembangunan di masa mendatang adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten (RTRWP dan RTRWK). Banyak RTRWP dan RTRWK yang dibuat saat ini belum terlalu mengacu kepada daya dukung alam dan perlindungan aset ekosistem. Sebagian besar RTRWK masih memakai paradigma pembangunan lama yang bertumpu pada pembukaan daerah, akses terhadap masyarakat terisolir, ekspansi areal pertanian, dan penyediaan fasilitas yang belum atau tidak perlu. Oleh sebab itu perlu ada pengkajian ulang untuk setiap RTRWP dan RTRWK sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi fisik, penyelamatan aset ekosistem alam, pengembangan daerah potensial, analisa laju pertumbuhan, pengembangan non-land bound income, dan rehabilitasi kawasan yang rusak, terutama DAS dan kawasan lindung lainnya.

Saat ini banyak daerah, baik provinsi maupun kabupaten, telah merencanakan pembukaan jalan baru dengan tujuan untuk menghilangkan keterisolasian daerah. Tetapi kalau dikaji lebih mendalam, pembangunan jalan tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kerusakan ekosistem, selain dari segi teknis dan ekonomis juga belum tentu dapat dipertanggung jawabkan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa paska pembangunan jalan, areal sekitar jalan akan mengalami kerusakan baik oleh pemukiman baru, perambahan, dan penebangan liar. Dengan kata lain, jalan sering menjadi terowongan kerusakan hutan, apalagi bila tegaknya kepastian hukum masih berupa harapan.

Oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah pengkajian yang mendalam tentang kemungkinan pengembangan jalan baru dimasa mendatang. Sebuah studi menyeluruh harus dapat dilakukan sehingga akan muncul sebuah jaringan jalan yang efisien dan ekonomis serta tidak terlalu membebani lingkungan hidup. Hal ini harus dapat dilakukan pada tingkatan supra-kabupaten, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan antar kabupaten.

Hal-hal yang disebutkan mengindikasikan bahwa tata ruang sebuah kabupaten harus menjadi salah satu variable penentu bagi tata ruang pada kabupaten lain.

5.

Penataan

Sistem DAS dan Azas Kompensasi

Konflik pemakaian air antar daerah saat ini telah mulai muncul sebagai sebuah masalah yang belum terpecahkan. Hal ini dipicu oleh ketidak puasan daerah tertentu (biasanya daerah up-stream) yang menganggap merekalah yang menjaga DAS, tetapi daerah lain (down-stream) yang menikmati keuntungan dari terus mengalirnya air sungai. Oleh sebab itu, penataan sistem DAS menjadi sangat krusial mengingat adanya keterkaitan antar DAS yang terdapat pada suatu wilayah (up-stream) dengan aliran air sungai pada daerah lain (down-stream).

Secara teoritis, daerah down-stream harus memberikan kompensasi kepada daerah up-stream, dari mana air sungai mengalir. Bila tidak daerah up-stream tidak memiliki insentif untuk terus menjaga DAS (forgone opportunity cost), dan akan berpikir untuk mengeksploitasinya bagi kepentingan pembangunan daerahnya. Oleh sebab itu harus ada sebuah mekanisme yang mengatur bagaimana proses negosiasi dapat dilakukan antar satu kabupaten atau wilayah dengan kabupaten atau wilayah lainnya.

Hal yang sama juga dapat diterapkan kepada suatu daerah, yang karena alasan tertentu, sebagaian besar wilayahnya masuk ke dalam kawasan konservasi. Perlu dibuat sebuah mekanisme dalam bentuk insentif tertentu untuk mendukung agar daerah tersebut dapat terus menjaga kawasan konservasinya. Hal seperti ini sebenarnya telah mulai mencadi wacana bagi beberapa kabupaten di sekitar KEL. Hanya saja sampai saat ini belum ada sebuah mekanisme untuk penyelesaian masalah ini.

6. Pemberantasan Penebangan Liar

Sebagai salah satu ancaman potensial terhadap kerusakan hutan Sumatera Bagian Utara, penebangan liar harus dapat dihentikan secepatnya. Dalam kaitan ini, langkah-langkah strategis harus dilakukan dari dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan, selain tentu saja ada komitmen penegakan hukum dari pihak terkait. Dari sisi penawaran, harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan penebangan liar di lapangan dan di jalur transportartasi kayu. Dari sisi permintaan, harus ditertipkan industri kilang kayu liar ataupun yang sah tetapi menerima kayu liar.

Kesimpulan

Dalam menetapkan konsep pembangunan masa depan sebuah wilayah harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati daya dukung lingkungan dan dampak dari intervensi pembangunan yang akan dilakukan. Aset ekosistem alam perlu mendapat perlindungan yang serius mengingat fungsinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. KEL yang selama ini sedang diupayakan untuk dilestarikan, memiliki fungsi srategis bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan di Sumatera Bagian Utara.

Mengingat adanya keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya, maka harus diciptakan sebuah mekanisme penyelesian konflik antar daerah terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDA. Dalam kaitan dengan peluang ekonomi era perdagangan bebas, wilayah Sumatera Bagian Utara perlu mengembangkan spesialisasi sektor pembangunan dan perdagangan serta mengembangkan SDM nya sehingga dapat menangkap peluang usaha yang timbul.

Daftar Bacaan

Bergh, J.C.J.M.V.D. 1991. Dynamic Model for Sustainable Development.

Thesis, PhD. Tinbergen Institute,

Beukering, P. V. dan H. Cesar. 2001. Nilai Ekonomi Kawasan

Ekosistem Leuser di Sumatera,

Leonard J.H. 1985. “Resource Limitation, Environmental Deterioration,

and Economic Progress: A Historical Perspective”, dalam H.J. Leonard (ed.).

1985. Divesting Natural Capital.

Gawi, J.M. 2000. Illegal Logging and Ecological Damage to the Leuser Ecosystem. Paper dipresentasikan dalam Seminar CGI tentang Kehutanan, Jakarta 26 Januari 2000.

Purnomo, A. 2000. Private Sektor Debt in

UML, 1999. Annual Report. UML.

YLI. 1986. Rawa Singkil, Mutiara Ekosistem Leuser.